- TOP

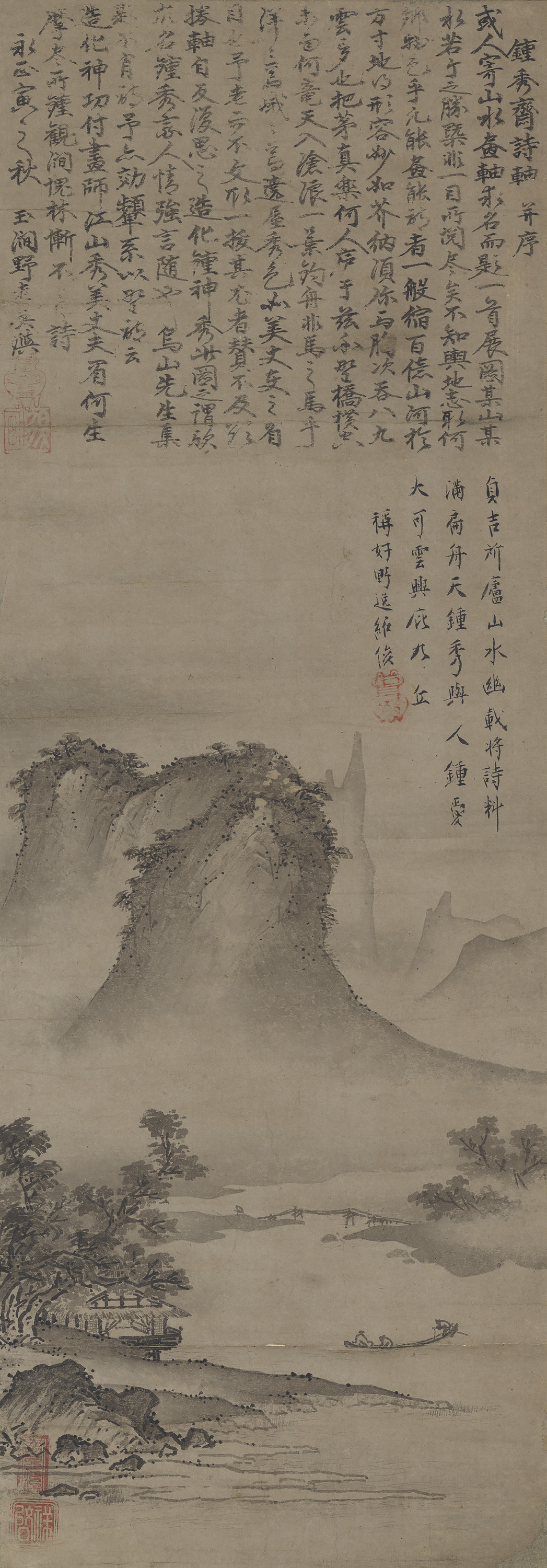

- 鍾秀斎図

作品情報

重文

ショウシュウサイズ 鍾秀斎図

- 台帳番号

- A甲1660

全2画像(1~3を表示)

| 作品名・文化財の名称 | 鍾秀斎図 |

|---|---|

| 作品名・文化財の名称(フリガナ) | ショウシュウサイズ |

| 指定区分 | 重文 |

| 作者名 | 祥啓 |

| 作者名(フリガナ) | ショウケイ |

| 作品分類 | 絵画(A) 中世水墨画 |

| 国 | 日本 |

| 時代 | 室町 |

| 世紀 | 16世紀 |

| 西暦 | |

| 員数 | 1幅 |

| 材質・技法 | 紙本墨画 |

| 法量 | 縦 78.7cm 横 27.6cm |

| 賛者 | 玉隠英璵等賛 |

| 銘文/印章等 | 「賢江」朱文重廓長方印、「祥啓」白文重廓方印 |

| 寄贈者 |

お探しの画像が、一括資料、連作の可能性がある場合、個別の作品名称で出ないことがあります。

台帳番号で改めて検索を行うと作品の全画像が出ます。

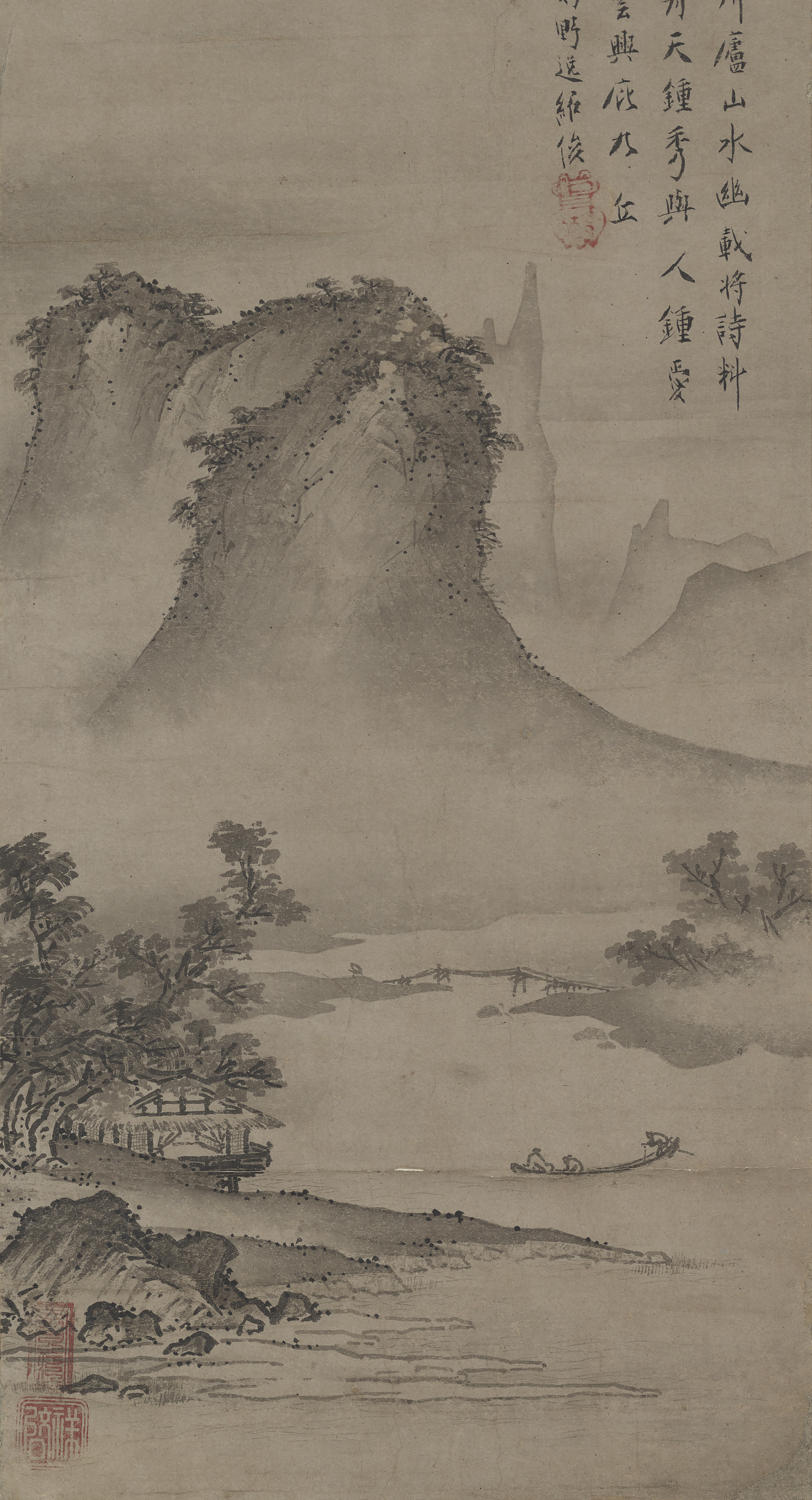

十五世紀の鎌倉を中心に活躍した建長寺の画僧、賢江祥啓(生没年不詳)の手になる山水図で、図上に文筆僧として名高い玉隠英璵(建長寺第一六四世 一四三二~一五二四)と子明紹俊(円覚寺第一四七世 ?~一五三六)の両名が着賛する。啓書記の通称でも知られる祥啓は、文明十年(一四七八)に画の修行のために上洛し、室町幕府の同朋衆にして唐物奉行、芸阿弥(一四三一~八五)に三年間師事して鎌倉に戻った。現存する彼の山水画の多くは師、芸阿弥の画風に忠実に倣い、特に夏珪風の楷体作品が多くを占める。本作の前景にもそうした要素が現れているが、一方で中景の土坡・水景などには没骨の柔らかな墨技も垣間見せており、前~後景へと至る破綻なく平明な構図感覚とあわせて祥啓画風の性質をうかがう上で興味深い。

玉隠の序によれば、「在る人」から本図への題詩を依頼され、画中の景観が「造化、神秀を鍾(あつ)む」(造物主が神々しいばかりに美しい景観をあつめた)様であることをもって「鍾秀斎図」と名付けたという。この一節は中国・泰山の景を謳った杜甫の詩「望嶽」の一節にちなんでおり、玉隠は画中左手の主山に泰山の峩々たる様を想像したのであろう。一方の子明の賛には「貞吉の盧する所、山水幽なり」とあり、画面左下の茅庵の主と謳われる「貞吉」なる人物と本作の成立には何かしら関わりがあるのかもしれない。なお玉隠の賛の末尾には「永正寅之秋」の年紀があり、これは永正三年(一五〇六)または十五年(一五一八)の二通りに解せられるが、いずれにせよ現存する祥啓の山水図としては最も晩年期の作となる。

日本-室町、16世紀