- TOP

- 金熨斗刻鞘大小拵

作品情報

重文

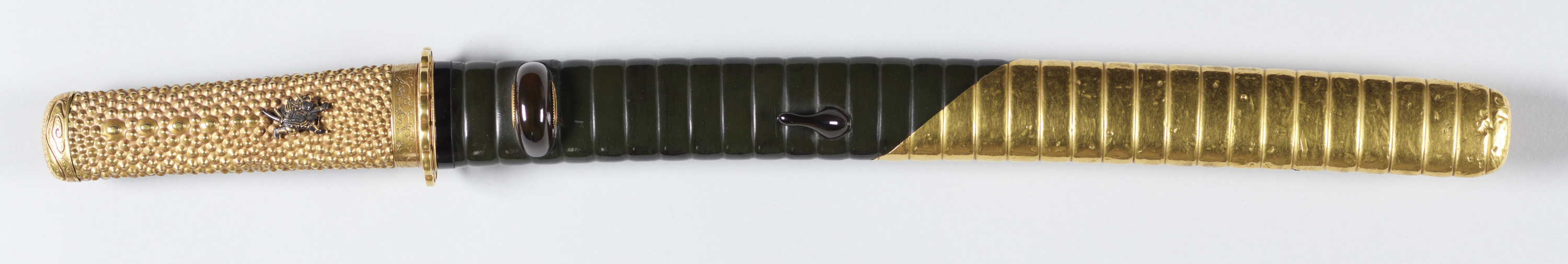

キンノシキザミサヤダイショウコシラエ 金熨斗刻鞘大小拵

- 台帳番号

- E甲479

全10画像(1~3を表示)

| 作品名・文化財の名称 | 金熨斗刻鞘大小拵 |

|---|---|

| 作品名・文化財の名称(フリガナ) | キンノシキザミサヤダイショウコシラエ |

| 指定区分 | 重文 |

| 作者名 | |

| 作者名(フリガナ) | |

| 作品分類 | 金工(E) |

| 国 | 日本 |

| 時代 | 江戸 |

| 世紀 | 17世紀 |

| 西暦 | |

| 員数 | 1腰 |

| 材質・技法 | (大)柄:全打出鮫着せの上に、金茶色で菱巻き。縁は赤銅素文、頭は銀地に唐草文毛彫。目貫は、仙人図を赤銅容彫し、一部に金色絵。鞘:印籠刻、腰元を緑漆塗、折金付近から尻側へ斜めに金薄板で包む。栗形と折金は金、裏瓦は金鑢地。割香箸は銀。小柄は銀で印籠刻、両端に覆輪をかけ、頭に猪目透、これに鋸が付く。鐔:丸形で、金着せ。杵形を透彫(本体と別置)。(小)柄:金打出鮫着せ、縁・頭は金地に唐草文を毛彫。後者は山路形。目貫は武者図を赤銅容彫し、一部金色絵。鞘:印籠刻、腰元を緑漆塗、折金付近から尻側へ斜めに金薄板で包む。栗形、折金、裏瓦は角製。小柄は金地に騎馬人物図を毛彫、刀子には「備前長船晃光」とある。下緒は大小共、金茶。鐔:菊花形、金着せ。 |

| 法量 | |

| 賛者 | |

| 銘文/印章等 | |

| 寄贈者 |

お探しの画像が、一括資料、連作の可能性がある場合、個別の作品名称で出ないことがあります。

台帳番号で改めて検索を行うと作品の全画像が出ます。

印篭刻(いんろうきざみ)と呼ばれる鞘に腰元を緑漆塗りとし、先の方は、桃山時代に流行した金薄板を着せる、いわゆる金熨斗付(きんのしつけ)の様式を踏襲したもので、寛永年間(一六二四~一六四四)に制作された。仙人図や武者図を容彫(かたぼり)した目貫(めぬき)などの金物類も秀逸で、豪華な桃山期の雰囲気がよく表れた数少ない遺品といえる。

筑後柳川、立花家に伝来したもの。

日本-江戸、17世紀

印籠風の俵型の模様を一定の幅で刻んだ、いわゆる「印籠刻」の鞘で、腰元は緑色の青漆を塗り、先に金の薄板を薄く延ばした熨斗板(のしいた)を張り「金熨斗」としている。大小はそれぞれの柄の作りや、金熨斗の青漆の色合い、金熨斗の削ぎ方が逆であることなど、やや統一を欠くところもあるが、大きく時代を隔てる要素は看取されない。豪壮な印象を与える印籠刻や、渋めの緑色とあざやかな金色を片身替りに対比させた意匠など、桃山の雰囲気を色濃く残す一方で、彫金には一種の洗練がうかがわれ、桃山様式を示す江戸時代前期の作とみなされる。

本作はかつて筑後柳川藩初代藩主、立花宗茂(1567~1642)の指料であったと伝えられており、古来より有名な作品である。立花家の江戸時代の刀剣台帳にも、本件に該当すると見られる拵の記述があることが確認されている。昭和20年代までは同家に伝来していたが、その後、大阪のコレクターである永藤一の所有となった。

解説時名称:金熨斗刻鞘大小拵

江戸時代、17世紀、1腰

e国宝の展覧解説から転用